Forse non c’è parola più usata di «resilienza». Domenico De Masi ha scritto che è diventata una buzzword, “ossia una parola di moda, con un forte impatto evocativo, che spesso è sconnessa dal significato letterale e rimanda ad un’ideale estetico e morale piuttosto che a un concetto meccanico quale inizialmente era”. Una parola diventata addirittura parte qualificante del piano che indica gli obiettivi e le attese di ripartenza e rinascita di un intero Paese, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Resilienza è parola che attrae e che turba allo stesso tempo. Piace perché comunica la capacità di resistere alla sorte avversa, esalta la forza di rialzarsi da una situazione che ci aveva messo a terra.

In questo tempo, che non sopporta «limiti» e mette al bando i perdenti, non c’è narrazione più attrattiva. Questa narrazione trova accoliti soprattutto tra coloro che auspicano il superamento della «condizione umana» e il suo statuto di finitezza, fragilità, incompiutezza. D’altro canto al posto del «limite» abbiamo messo i desideri che – scriveva Remo Bodei[1] – “hanno oggi assunto un peso immensamente maggiore rispetto al passato […] Gli individui credono di dover ormai godere della prerogativa imprescrittibile di realizzare le proprie aspirazioni e di cercare la propria insindacabile felicità”.

Resilienza però, ecco la sua seconda faccia, ci ricorda quello che ancora non siamo, ossia onnipotenti. E questo non sempre piace. Anche perché ci fa sentire in colpa per le fragilità che abbiamo, indicandoci la condizione insopportabile della caduta.

Resilienza: da caratteristica di materiali a competenza

Il significato di questa parola è mutato profondamente con l’intervento della psicologia che ne ha esteso l’ambito da caratteristica interna di materiali – quella di reggere l’urto attraverso proprietà elastiche di “assorbire il colpo” e la capacità di “rimbalzare” ritornando al punto di partenza (dal latino resilire, rimbalzare) – a competenza, una risorsa che si può dunque acquisire e rafforzare. Possiamo quindi costruire persone resilienti. Chi sono? Le persone capaci di resistere con successo a condizioni avverse, di affrontare gli urti degli eventi che capitano loro, di far fronte a imprevisti.

La retorica della resilienza disegna il lavoro e i contesti in cui prende forma come distopici

Si consolida nel tempo, così, la retorica della resilienza come obiettivo e strategia per avere successo nelle organizzazioni. Nascono e si diffondono su questa scia programmi di formazione fondati sull’idea che si possa diventare sempre più resilienti, senza limiti. Nel sotto testo si legge che è bene lavorare in questa direzione perché i luoghi organizzativi non finiranno mai di produrre «urti», sono infatti ambienti nei quali abbondano fattori stressanti che generano traumi, li possiamo affrontare però esercitando la nostra resilienza. Quest’idea disegna così il lavoro e i contesti in cui prende forma come distopici. Nel lavoro infatti si corrono tanti rischi e noi possiamo fare ben poco. Non resta dunque che prepararsi al peggio, allenando continuamente i muscoli della resilienza e gareggiando nelle olimpiadi che le imprese organizzano

Cambiare prospettiva sulla resilienza

Rifletto su questo da tempo. Confesso che sono andato maturando una progressiva antipatia per questa buzzword. Ecco le ragioni. La retorica della resilienza concentra l’attenzione nella costruzione di strategie efficaci per resistere alle avversità, per rimbalzare di fronte agli urti provocati dalle organizzazioni, per superare i traumi che esse provocano. È un male? Certamente no. È bene allenarsi in tal senso perché la resilienza è una competenza necessaria per la vita non soltanto per il lavoro. Vivere significa fare anche i conti con dimensioni che non ci piacciono, con eventi imprevisti, con capi che non ci valorizzano, con un’organizzazione del lavoro che non consente di impegnare cuore e mente in quello che ci appassiona e motiverebbe maggiormente. Il lavoro in altre parole ha come compagni numerosi stressor che minacciano il nostro benessere.

La resilienza chiama in causa il concetto di benessere della persona nell’ambiente organizzativo

Qualcosa non torna però. Mi chiedo infatti perché non si possa approcciare il tema in altro modo, dosando diversamente gli sforzi. Seguitemi nel ragionamento. La resilienza chiama in causa il concetto di benessere della persona nell’ambiente organizzativo, benessere che può essere minacciato da urti che può scuoterla mettendo alla prova la sua capacità/competenza di rimbalzare. Il benessere di cui parlo, evidentemente, è quello integrale della persona che combina livello psicologico, sociale, fisico[2]. Benessere messo a rischio da molteplici stressor nel contesto organizzativo che minano i numerosi benefici del «lavoro» inteso come dimensione costitutiva della persona, della sua identità e componente generativa di benessere. Mi domando allora perché non dirottare parte degli investimenti che le imprese, i suoi manager, le funzioni HR e People dedicano a rafforzare la competenza di resilienza nel costruire, invece, ambienti dove sia ridotta di gran misura la numerosità ed intensità degli agenti stressanti.

Gli ambiti sui quali implementare questo cambio di prospettiva sono molti e sotto gli occhi di tutti. Ne richiamo soltanto due ove sarebbe facile allenare – ricorrendo a laboratori facilitati – leader, manager e professionisti del personale autenticamente interessati a ricercare il benessere delle persone. Sono ambiti che, soprattutto gli specialisti HR, conoscono bene, ma rischiano talvolta di essere offuscati dalle retoriche che ogni epoca promuove. Sono retoriche che fanno perdere anche il senso della responsabilità.

Laboratorio 1: Chi cerchiamo quando vogliamo portare a bordo un collaboratore?

Uno stimolo interessante per guidare il primo laboratorio in cui esercitare il cambio di prospettiva per prevenire gli urti, anziché preparare le persone a subire e reagire ai traumi, lo possiamo rinvenire nel modello dell’adattamento persona/ambiente[3]. Il modello come noto afferma che gli individui cercano ambienti di lavoro compatibili con le loro caratteristiche personali, con le loro aspettative, motivazioni e preferenze. Quando le persone trovano sfasature importanti in questo fit soffrono, si sentono a disagio, stanno male. Cosa possono fare i manager? Molto in realtà. Possono impegnarsi per prevenire e ridurre al minimo queste possibili sfasature anche nel tempo. Imprese orientate a cercare e manutenere questo fit non si accontentano, per esempio, di privilegiare la sola sintonia tra persona e ruolo, guidata da domande come queste: di quanto tempo avrà bisogno il nuovo collaboratore per essere operativo? Sarà produttivo già domani? Quando potrò contare sulla sua performance? Sono domande legittime, ma funzionalizzare la persona alla prestazione immediata è oltreché discutibile assolutamente insufficiente. Occorre altro. Per esempio è bene assicurarsi che questa sintonia sia riscontrabile anche tra persona e l’organizzazione tutta, la sua filosofia, i suoi valori.

Prevenire gli urti anzichè preparare le persone a subire e reagire ai traumi

Cercare persone che siano attratte dal purpose dell’impresa, in questa prospettiva, è strategia efficace per prevenire stress e insoddisfazione, delusioni e pentimenti. Insomma il person/environment fit model – che cerca di integrare le due componenti descritte sommariamente – potrebbe essere una buona guida per deliberare e implementare strategie intese a ridurre l’esposizione delle persone agli urti che mettono alla prova le loro capacità di rimbalzo.

Funzionalizzare la persona alla prestazione immediata è discutibile e insufficiente

Pongo ora qualche domanda per facilitare l’allenamento. Quanto si investe in questa direzione? Ci sono policy e strumenti efficaci che segnalano la vitalità di questa strategia di natura preventiva, in quanto finalizzata a limitare al massimo la possibile insorgenza di condizioni nelle quali ricorrere alla resilienza? Sono disponibili evidenze? Potremmo cominciare da qui: dal valutare questo. Sarebbe un buon punto di partenza per rivedere gli investimenti diretti a rafforzare la resilienza dirottandoli altrove. Potrebbe essere un buon esercizio per togliere il dito dal nostro campo visivo che non ci fa vedere la luna?

Laboratorio 2: Come costruiamo i job e i modelli di organizzazione del lavoro?

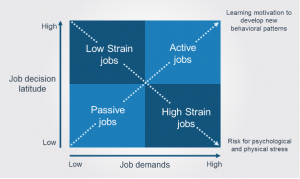

Il secondo laboratorio domanda se non si possa porre maggiore attenzione al «governo» di altri fattori traumatizzanti per limitarne l’insorgenza e le conseguenze. C’è un esempio ricorrente nella pratica manageriale di cui la pandemia ha sottolineato l’importanza. Tra i fattori che possono urtare la nostra vita organizzativa c’è lo squilibrio tra le domande dell’impresa e la discrezionalità di cui i collaboratori dispongono. Il modello teorizzato da Robert Karasek e schematizzato nella figura, conosciuto come job-demand-control model, sostiene che le persone vanno in tensione «quando le esigenze di lavoro sono elevate e la discrezionalità di decisione è debole»[4]. Questa situazione provoca sofferenza e disagio. Aumenta lo stress e la motivazione cala drammaticamente.

Stiamo disegnando active job? L’organizzazione disegna ambienti di benessere?

Quali domande possono interpellare allora impresa e management? Eccone alcune. Si potrebbero ridurre (non eliminare) gli investimenti formativi per accrescere la resilienza delle persone e responsabilizzare con maggiore decisione i manager affinché queste situazioni costituiscano solo casi eccezionali e non la normalità? Stiamo disegnando job in modo che siano più «active» e meno passivi, parcellizzati e di poco valore? La nostra organizzazione del lavoro coltiva la finalità di costruire ambienti di benessere o tiene in conto prevalentemente l’efficienza? La domanda più significativa però è un’altra. Che posto ha nell’agenda di leader, manager e funzioni HR questa focalizzazione che postula un cambio di prospettiva?

Cambiare palestra per allenarsi a coltivare il benessere integrale delle persone

Sappiamo bene che ci vuole tempo e tanta determinazione. Per questo è importante allenarsi, e fare allenare tutti, nella palestra che irrobustisce i muscoli per costruire un’organizzazione a misura d’uomo e buoni lavori. I benefici sarebbero enormi e identificherebbero l’impatto forse più significativo, in termini di sostenibilità, delle politiche del personale. Riduciamo gli orari di apertura dell’altra palestra, quella che vuole potenziare senza limiti la resilienza delle persone mettendole in competizione fra loro. In chiusura di questa riflessione provo a insinuare un dubbio. Non è che la narrativa della resilienza, così come la conosciamo, mira a costruire scientemente persone capaci di subire, piuttosto che persone libere di esprimersi e determinate a trovare nel lavoro un luogo dove realizzarsi pienamente? Perché non pensare che allenare le persone alla resilienza, costruendo attorno ad essa una gara di eccellenza, nasconda un diverso obiettivo? Rendere le persone più disponibili e docili, sempre pronte a dire «poteva andarmi anche peggio», per distogliere lo sguardo da ciò che provoca malessere, insoddisfazione, demotivazione nelle organizzazioni. Possibile?

Riferimenti

[1] Bodei R., Limite, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 110-111

[2] Per approfondire la categoria della resilienza nella prospettiva psicologica, si rinvia a Fischer G-N., (a cura di), Trattato di psicologia della salute, Borla, Roma 2006, in particolare pp. 142-144

[3] French, J. R. P., Caplan, R. D., & Harrison, R. V. (1982). Mechanisms of Job Stress and Strain. New York: John Wiley

[4] Karasek R. (1979), «Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implication for Job Redesign», Administrative Science Quarterly, 24, 285-308

Per informazioni puoi scrivere a: conversazioni@peoplemanagementlab.it oppure direzione@peoplemanagementlab.it