Non si fa altro che sottolineare la necessità di progettare e rendere fruibili programmi di upskilling e reskilling. Un’esigenza che sta diventando l’assillo di CEO, Executive e HR. Le imprese e i loro collaboratori – è l’auspicio – devono guardare alla grande trasformazione digitale che stiamo attraversando e alla sofferenza causata dalla pandemia che ha azzerato in molti casi il lavoro come opportunità di apprendimento, occasioni per rafforzare resilienza e capacità di reagire a condizioni inaspettate e avverse. Per navigare nella turbolenza e trarre da essa nuovi stimoli è necessario che gli individui sviluppino nuove competenze per ampliare il proprio portafoglio personale.

Così le competenze diventano una tra le più significative priorità di questo tempo. Non stupisce leggere allorache la principale direttrice di investimento sia proprio la workforce reskilling, come mostra uno studio di Mercer (Global Talent Trends 2020-2021).

Ma di quali competenze stiamo parlando?

È legittimo domandarselo: cosa cercano le organizzazioni? Può essere interessante anche chiedersi se servono solo al business e al buon funzionamento delle imprese o anche ad altro, per esempio alla società. Uno studio empirico di McKinsey& Company (Global Survey 2021) sostiene che con il Covid-19 ci siamo resi conto come tutti gli individui siano in grado di reagire a forti stress come l’essere costretti a rimanere chiusi, alla mancanza di socializzazione e a un radicale cambiamento delle modalità di lavoro passate dal lavoro in presenza allo smart working. Tutto questo però – non possiamo dimenticarlo – ha creato e sta creando forti sofferenze, soprattutto nella Generazione Z. Anche per questo le imprese, preparando gli scenari della new way of working e il ritorno in azienda con schemi diversificati di «lavoro ibrido», sono sempre più focalizzate ora a cercare, oltre che «advanced cognitive skills», anche «interpersonal skills». Tra le molte che vengono segnalate ci sono «empathy, critical thinking and decision making, leadership and managing other, adaptability and continuous learning».

L’importanza delle cosiddette «life skill»

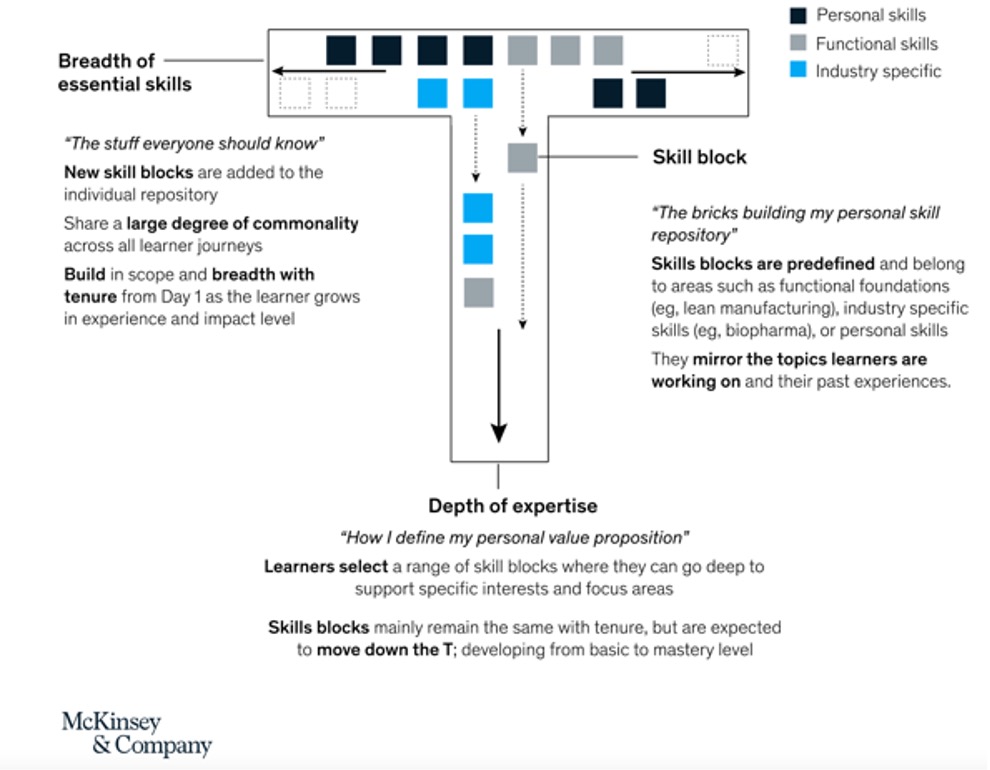

La crescente importanza data alle non cognitive skills, d’altra parte, trova sostegno anche nella letteratura accademica e organizzativa che ha descritto e indaga il modello delle cosiddette T-Shaped skills. Le persone, in altre parole, non devono solo essere altamente specializzate nella loro area/disciplina di interesse, ma padroneggiare altresì le competenze trasversali, soft ed hard skills che permettono di collaborare con esperti di altre aree e avere un più elevato grado di flessibilità in situazioni non ordinarie.

Una recente eco di questa trasformazione la troviamo anche in ambito istituzionale. La Camera dei Deputati ha approvato (11 gennaio 2022) la Proposta di Legge “Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l’introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico”, che testimonia la volontà del legislatore di cambiare la didattica delle scuole superiori di primo e secondo grado per dare spazio all’apprendimento di competenze non cognitive (“Life Skills”). È interessante leggere un passaggio della presentazione della proposta di legge nella quale viene illustrato l’obiettivo, ossia quello di introdurre nel sistema educativo della scuola «le competenze non cognitive (come amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva, apertura mentale) per contrastare in modo efficace la povertà educativa e la dispersione scolastica. Tali competenze, che richiamano evidentemente il modello dei Big Five che descrive la personalità di un individuo lungo cinque fattori, aiuterebbero a sviluppare nell’alunno la creatività, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio e la capacità di organizzazione e di interazione».

Nei resoconti dei lavori parlamentari che documentano gli interventi di discussione della proposta di legge, inoltre, viene ricordato il pensiero del premio Nobel per l’economia, James Heckman, secondo il quale le competenze non cognitive sono decisive sia per la formazione integrale della persona sia per il suo inserimento lavorativo e, quindi, per il contributo che, da adulto, lo studente darà alla costruzione del bene comune.

Le imprese luoghi per coltivare lo sviluppo integrale dei collaboratori

Una riflessione che merita attenzione perché suggerisce quanto sia di straordinaria attualità e importanza il ruolo delle imprese e del lavoro nella formazione, non solo di ottimi collaboratori, ma anche di cittadini interessati a costruire una società aperta e accogliente capace di valorizzare l’apporto di ciascuno. Le parole di Heckman suonano come un invito rivolto a imprenditori, manager e funzioni HR: non bisogna dimenticare cioè che i luoghi di lavoro possono e devono essere luoghi di cura, fonte di elevazione spirituale e culturale di donne e uomini, fucina di cittadinanza attiva e responsabile.

L’annotazione ci consente di ricordare e sottolineare la testimonianza profetica di Adriano Olivetti, oggi ancora più attuale e da ravvivare. L’imprenditore visionario di Ivrea, si ricorderà, immaginava l’impresa infatti come «fabbrica comunitaria» dispensatrice diricchezza, cultura, servizi e anche di democrazia.C’è un passaggio di un suo noto discorso alle maestranze che chiarisce efficacemente questo pensiero: «Organizzando le biblioteche, le borse di studio e i corsi di molta natura in una misura che nessuna fabbrica ha mai operato abbiamo voluto indicare la nostra fede nella virtù liberatrice della cultura, affinché i lavoratori, ancora troppo sacrificati e nelle difficoltà, superassero giorno per giorno una infelicità di cui è colpevole la società stessa italiana» (Olivetti A., Città dell’uomo, Edizioni di Comunità, 2015, p. 138).

Un nuovo orizzonte di senso per la formazione

L’impresa dunque può e deve essere un luogo di cultura che inscrive nella propria missione anche quella di voler prestare attenzione, come sua cura e responsabilità, allo sviluppo integrale dei suoi collaboratori e per questa via anche della società. Credo che la discussione sulla priorità delle skill e dei differenti programmi che vogliono rafforzarle non possa tralasciare questo orizzonte di senso e il contributo decisivo che le imprese e il lavoro possono dare alla concreta diffusione del paradigma della sostenibilità.

C’è uno spazio enorme da recuperare in questa direzione per trasformare i programmi di reskilling e upskilling anche in opportunità di crescita culturale dei lavoratori. Le skill infatti non sono solo abilità tecniche che poco servirebbero per rispondere a quel grande bisogno di collaborazione del quale c’è crescente bisogno in questo tempo di «interdipendenze». Sono ben di più. Per collaborare occorrono apertura, pensiero critico, flessibilità. Per queste ragioni non si deve avere paura di investire in programmi formativi che si pongono l’0biettivo di andare oltre la tecnica investire sulle persone e sul futuro. A trarne vantaggio sarebbero la performance economico-finanziaria dell’impresa, i lavoratori, la società intera. Un’opportunità straordinaria per umanizzare il lavoro, una direzione che le funzioni HR non devono esitare a percorrere.